前回の記事で、教育デザインはより良い学びを意図的に作り出すための計画であるということをご紹介しました。今回は、その基盤となる「学習」という現象がどのように起こるのか、特に記憶と理解のプロセスに焦点を当てて解説をしていきます。私たちがどのように情報を捉え、覚え、そして理解するのかを知ることは、効果的な教育をデザインする上で非常に重要なてがかりとなります。

人はどのように学ぶのか?基本的な情報処理のモデル

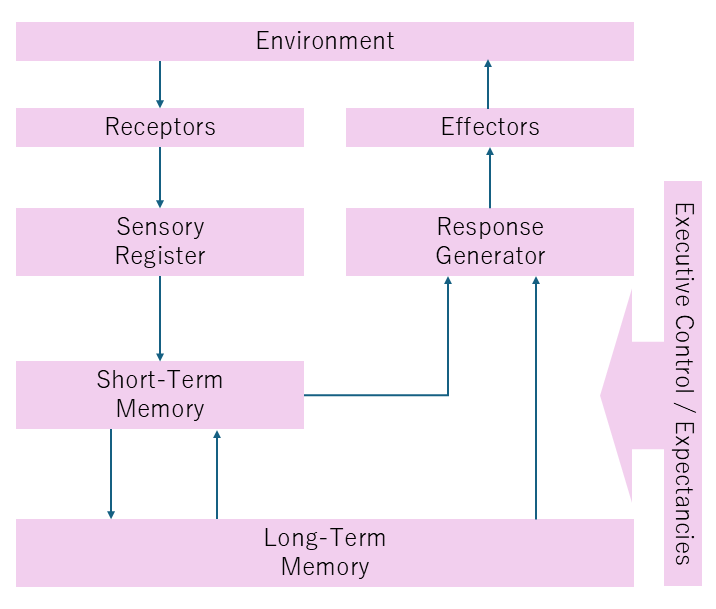

私たちが何かを学ぶとき、それは外部からの情報を受け取り、それを脳内で処理し、最終的に記憶として保存する一連のプロセスを経て起こります。『Principles of Instructional Design』では、この情報処理の過程が図示されています。たとえるなら、コンピューターが情報を取り込み(インプット)、処理し(プロセシング)、保存する(アウトプット)流れに似ています。

A Basic Model of Learning and Memory, Underlying Modern Cognitive ( Information-Processing) Theories.

学習の入り口:感覚記憶

私たちが外界からの情報に最初に触れるのは、感覚器官を通じてです。目から入る視覚情報、耳から入る聴覚情報、皮膚で感じる触覚情報など、様々な感覚を通して、私たちは常に大量の情報を受け取っています。この最初の段階で一時的に情報を保持する仕組みが感覚記憶です。

感覚記憶の特徴は、非常に短い時間しか保持できないことです。例えば、目の前を一瞬通ったものの残像や、聞き流した言葉の断片などが、ほんの数秒だけ心に残ります。そして、その中で注意を向けられた情報だけが、次の段階へと進んでいくのです。

一時的な作業スペース:短期記憶(ワーキングメモリ)

感覚記憶で注意を向けられた情報は、次に短期記憶へと送られます。短期記憶は、私たちが意識的に情報を保持し、処理する場所であり、「作業記憶(ワーキングメモリ)」とも呼ばれます。例えば、電話番号を一時的に覚えたり、読んでいる文章の内容を理解しながら次の文を読んだりする際に、短期記憶が活躍しています。

しかし、短期記憶には保持できる情報の量と時間に限りがあるという重要な制約があります。一般的には、マジカルナンバー7±2と言われ、私たちが一度に保持できる情報の塊(チャンク)は、だいたい5個から9個程度とされています。また、何もしなければ、情報は数十秒程度で消えてしまいます。

この短期記憶の容量と保持時間の制約を克服し、情報をより長く、そして確実に保持するためには、リハーサル(繰り返し) や チャンキング(情報を意味のあるまとまりにする) などの処理が必要になります。

知識の貯蔵庫:長期記憶

短期記憶で一定期間処理された情報は、長期記憶へと転送され、半永久的に保存されます。長期記憶は、私たちが過去に経験したこと、学んだ知識、身につけたスキルなど、あらゆる情報を貯蔵する巨大な倉庫のようなものです。

『Principles of Instructional Design』では、この長期記憶に保存される学習の成果が、知的スキル、認知戦略、言語情報、態度、運動スキルの5つの主要なカテゴリーに分類できると述べられています。

長期記憶は、その性質によってさらにいくつかの種類に分けられますが、ここでは教育デザインにおいて特に重要な宣言的知識(陳述的知識)と手続き的知識 についてご紹介します。

- 宣言的知識: 「〜は何か」「〜はいつ起こったか」といった、事実や出来事に関する知識です。言葉で表現できる知識であり、例えば、「日本の首都は東京である」という知識や、「昨日の夕食に何を食べたか」という記憶などが該当します。

- 手続き的知識: 「〜をどのように行うか」といった、技能や手続きに関する知識です。言葉で説明することは難しいけれど、体で覚えているような知識であり、例えば、自転車の乗り方、料理の仕方、プログラミングのスキルなどが該当します。

また、長期記憶の中には、スキーマと呼ばれる、関連する情報のまとまりが形成されています。スキーマは、私たちが新しい情報を理解したり、記憶したりする際に、既存の知識と結びつけるための枠組みとして機能します。例えば、「レストラン」というスキーマがあれば、「メニューを見る」「注文する」「食事をする」「会計をする」といった一連の流れや、関連する情報をスムーズに理解することができます。

学習効果を高めるために:記憶と理解のプロセスを意識する

教育デザインにおいては、学習者がこの記憶と理解のプロセスを効果的に進められるように、様々な工夫を凝らすことが重要です。効果的なインストラクションとは、学習者の学習を活性化し、支援することを目的とするものだからです。

以下に具体的な工夫の例を示します。

- 学習の初期段階では、学習者の注意を引きつけ、学習目標を明確に提示することは、感覚記憶から短期記憶への情報の移行を促し、学習への動機づけを高めます。

- 新しい情報を提示する際には、既有知識を想起させ、それと関連付けることは、短期記憶における情報の処理を助け、長期記憶への定着を促進します。これは、スキーマを活用した学習を促すことにも繋がります。

- 情報を整理し、構造化して提示することは、短期記憶の負荷を軽減し、チャンキングを容易にし、情報の理解を深めます。

- 練習や繰り返し(リハーサル)の機会を提供することは、短期記憶から長期記憶への情報の転送を強化し、知識やスキルの定着を促します。

- 学習の成果に対して適切なフィードバックを与えることは、学習者が自身の理解度を確認し、誤りを修正するのに役立ちます。

まとめ

今回は、学習の基本的なプロセス、特に感覚記憶、短期記憶、長期記憶の役割と特徴について解説しました。また、長期記憶における知識の分類やスキーマの重要性についても触れました。

効果的な教育デザインを行うためには、これらの記憶と理解のプロセスを意識し、それぞれの段階で学習者がスムーズに情報を処理し、記憶として定着させられるようなインストラクションを設計することが不可欠です。

次回の記事では、効果的な教育を行うための最初のステップである、明確な学習目標の設定について詳しく解説していきます。